交通事故に遭ったら、病院にはいつまでに行くべきか、悩んでいませんか?

事故後できるだけ早く、遅くとも数日以内に受診することが、適切な慰謝料請求や後遺障害認定に繋がります。残念ながら、仕事や家庭の都合は通常考慮されず、「通院していない=怪我はない」と保険会社に判断されます。

この記事を読めば、受診の具体的な目安、遅れた場合のデメリット、病院選びから保険会社との交渉、弁護士相談まで、事故後の不安を解消し、正当な補償を得るための知識が分かります。

事故後に病院へ行くべき理由と適切なタイミング

交通事故に遭ってしまったら、たとえ自覚症状が軽くても、まずは病院を受診することが非常に重要です。

事故直後は興奮状態や動揺により痛みを感じにくいこともありますが、後から症状が現れるケースも少なくありません。

適切なタイミングで病院を受診することは、ご自身の健康を守るためだけでなく、後々の慰謝料請求や後遺障害認定においても重要な意味を持ちます。

事故後すぐに病院へ行くべき最大の理由

事故後すぐに病院へ行くべき最大の理由は、ご自身の身体の安全確保と、事故と怪我との因果関係を証明するためです。

事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくいことがあります。しかし、むちうちや打撲、さらには内出血や骨折など、見た目では分からない怪我を負っている可能性も否定できません。

早期に医師の診察を受けることで、適切な治療を速やかに開始でき、症状の悪化や後遺症のリスクを軽減できます。

また、事故から時間が経過してから病院を受診すると、その症状が本当に事故によるものなのか、事故後の日常生活で負ったものではないのか、といった因果関係の証明が難しくなることがあります。これは、治療費の支払いや慰謝料請求、後遺障害等級認定において不利に働く可能性があるため、事故後速やかな受診が推奨されます。

事故後何日以内に病院へ行けば良いのか 具体的な目安

交通事故後に病院を受診するタイミングは、早ければ早いほど良いとされています。具体的な目安は以下の通りです。

| 受診タイミング | 推奨度と理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 事故当日~3日以内 | 非常に推奨 | 事故と症状の因果関係が最も明確に認められやすい。理想は当日または翌日。 |

| 事故後1週間以内 | 推奨 | 一般的に許容範囲とされることが多いが、遅れるほど事故との関連性を疑われる可能性が高まる。理由を説明できるようにしておくことが望ましい。 |

| 事故後1週間以上経過 | 注意が必要 | 事故と症状の因果関係を疑われやすくなる。保険会社との交渉で不利になる、慰謝料が減額される、後遺障害認定が難しくなるなどのリスクが高まる。やむを得ない事情があった場合は、その旨を明確に伝える必要がある。 |

上記はあくまで目安であり、可能な限り事故当日から翌日には受診するようにしましょう。特に人身事故として警察に届け出る場合は診断書が必要になりますので、早期の受診が不可欠です。

症状がなくても事故後には病院受診を

事故直後には特に痛みや不調を感じなくても、必ず病院を受診するようにしましょう。

いわゆる「むちうち症(頚椎捻挫)」などは、事故から数日経過してから症状が現れることも珍しくありません。また、頭部を打っていなくても、衝撃で脳に影響が出ている可能性も考えられます。

自覚症状がないからといって病院へ行かずにいると、後から症状が出てきた際に事故との因果関係を証明するのが難しくなります。医師による診察を受け、レントゲンやMRIなどの必要な検査を受けることで、潜在的な怪我の早期発見・早期治療につながり、万が一の事態にも備えることができます。

自分自身を守るためにも、予防的な意味合いも含めて、事故後は必ず医療機関を受診してください。

事故後に病院へ行くのが遅れた場合のデメリット

交通事故に遭った後、様々な理由で病院への受診が遅れてしまうことがあるかもしれません。しかし、事故後の病院受診が遅れると、慰謝料請求や後遺障害認定において不利な状況を招く可能性があります。

ここでは、その具体的なデメリットについて解説します。

慰謝料請求への影響 事故後の病院受診が遅いと減額も

交通事故による怪我の治療費や慰謝料などを相手方の保険会社に請求する際、事故と怪我との因果関係が重要な判断基準となります。事故発生から病院受診までの期間が空いてしまうと、その間に別の原因で怪我をしたのではないか、あるいは事故による症状ではないのではないかと疑われ、因果関係を否定されるリスクが生じます。

一般的に、事故から1週間以上経過してからの初診の場合、事故との因果関係を証明することが難しくなり、結果として入通院慰謝料が減額されたり、最悪の場合には支払いを拒否されたりするケースも少なくありません。

特にむちうちなどの他覚所見に乏しい症状の場合、受診が遅れることによる影響は大きくなりがちです。

後遺障害認定への影響 事故と症状の因果関係

交通事故による怪我が完治せず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。この後遺障害等級認定においても、事故と残存した後遺症状との間に医学的な因果関係が認められることが極めて重要です。

病院への受診が遅れると、事故直後から症状が一貫して継続していることを証明するのが難しくなります。

例えば、事故から数週間後に初めて受診した場合、その症状が本当に事故によって生じたものなのか、それとも事故とは無関係に発生したものなのか、医学的な判断が困難になることがあります。

その結果、後遺障害として認定されにくくなったり、低い等級しか認定されなかったりする可能性があります。適切な時期に適切な検査を受けていないことも、不利な要因となり得ます。

保険会社との交渉で不利になるケースとは

事故後の病院受診が遅れると、保険会社との様々な交渉において不利な立場に置かれることがあります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

| 不利になるケース | 具体的な内容・理由 |

|---|---|

| 治療費の打ち切り交渉 | 保険会社から「事故による怪我であれば、もっと早く受診しているはずだ」「症状が軽微だから受診が遅れたのだろう」などと判断され、早期に治療費の支払いを打ち切られる可能性があります。 |

| 過失割合の交渉 | 直接的な影響は少ないものの、事故状況の認識に齟齬がある場合、早期に医師の客観的な所見を得ていないことで、自身の主張の信憑性が相対的に低下する可能性も否定できません。 |

| 症状の信憑性への疑義 | 受診が遅れた理由について合理的な説明ができない場合、保険会社は症状の存在自体や、その程度について疑念を抱きやすくなります。これにより、全体の賠償額交渉が難航する可能性があります。 |

これらのデメリットを避けるためにも、事故後は可能な限り速やかに医療機関を受診することが重要です。もし遅れてしまった場合でも、その理由を明確に説明できるようにしておくこと、そして正直に医師に伝えることが求められます。

事故後に受診すべき病院の選び方と検査内容

交通事故に遭ってしまった場合、どの病院でどのような検査を受ければよいのか、迷う方も少なくありません。

適切な病院選びと検査は、ご自身の体の状態を正確に把握し、適切な治療を受けるために非常に重要です。また、後の慰謝料請求や後遺障害認定においても、初動の医療機関での対応が影響することがあります。

どの診療科を受診するべきか 整形外科や脳神経外科など

事故の状況や自覚症状によって受診すべき診療科は異なります。以下に代表的な診療科とその対象となる症状をまとめました。

| 診療科 | 主な対象となる症状や部位 |

|---|---|

| 整形外科 | むちうち(首の痛み、肩こり、手のしびれなど)、打撲、捻挫、骨折、脱臼など、全身の運動器(骨、関節、筋肉、靭帯、神経など)に関する症状。交通事故で最も受診されることが多い診療科です。 |

| 脳神経外科 | 頭部外傷(頭痛、めまい、吐き気、意識障害、けいれんなど)、くも膜下出血や脳挫傷の疑いがある場合。事故の衝撃で頭を強く打った場合に受診を検討します。 |

| 形成外科 | 顔面や手足などの皮膚の裂傷(切り傷)、擦過傷(すり傷)、やけどなど、見た目に関わる外傷。傷跡が残らないように専門的な治療が期待できます。 |

| 眼科 | 事故の衝撃による目の痛み、かすみ、視力低下、ものが二重に見えるなどの症状。 |

| 耳鼻咽喉科 | 耳鳴り、難聴、めまい(内耳性のもの)、鼻血が止まらない、顔面神経麻痺などの症状。 |

| 歯科・口腔外科 | 歯の破折、脱臼、顎の痛み、口が開けにくいなどの症状。 |

| 精神科・心療内科 | 事故のショックによる不眠、不安、気分の落ち込み、フラッシュバック、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の疑いがある場合。 |

最初にどの科を受診すべきか迷う場合は、まず総合病院を受診し、医師の指示を仰ぐか、かかりつけ医に相談するのも良いでしょう。複数の症状がある場合は、それぞれの専門医がいる総合病院が適していることもあります。

事故後に病院で伝えるべきことと受けるべき検査

医師に正確な情報を伝えることで、適切な診断と治療につながります。また、必要な検査を受けることで、目に見えない損傷を発見できることもあります。

事故後に病院で伝えるべきこと

診察を受ける際には、以下の情報を正確に医師に伝えましょう。

- 事故が発生した日時と場所

- 事故の状況(例:信号待ちで追突された、自転車と接触したなど、できるだけ具体的に)

- 体のどの部分をどのようにぶつけたか、あるいは痛めたか

- 現在の自覚症状(痛み、しびれ、めまい、吐き気、だるさなど、どんな些細なことでも)

- 事故直後からの症状の変化

- 持病、既往歴、アレルギーの有無

- 現在服用中の薬があればその情報

事故直後は興奮状態にあり、痛みに気づきにくいこともあります。少しでも違和感があれば、遠慮なく医師に伝えることが重要です。

事故後に受けるべき代表的な検査

症状や医師の判断に応じて、以下のような検査が行われます。

- 問診・視診・触診

医師が患者から症状を聞き取り、患部の状態を見たり触ったりして診断します。最も基本的な診察です。 - レントゲン(X線)検査

骨折や脱臼の有無を確認するために行われます。むちうちの場合、頚椎の並びの異常なども確認できます。 - MRI検査

レントゲンでは写らない筋肉、椎間板、靭帯、神経などの軟部組織の状態を詳しく調べることができます。むちうちによる神経の圧迫や椎間板ヘルニアの診断に有効です。 - CT検査

レントゲンよりも詳細に骨の状態を調べたり、脳内出血の有無を確認したりする際に用いられます。特に頭部外傷の場合に重要な検査です。 - 神経学的検査

ハンマーで手足の反射を見たり、知覚の異常を調べたりして、神経系統の障害の有無や程度を評価します。

これらの検査は、医師が必要と判断した場合に行われます。ご自身の判断で検査を拒否したりせず、医師の説明をよく聞き、指示に従いましょう。

診断書の取得と事故後の手続きにおける重要性

交通事故で怪我をした場合、医師に診断書を作成してもらうことは非常に重要です。診断書は、事故によって怪我を負ったことを公的に証明する書類であり、その後の様々な手続きに必要となります。

診断書は、主に以下の目的で使用されます。

- 警察への提出

人身事故として届け出る際に必要です。診断書を提出することで、物損事故から人身事故への切り替え手続きが行われます。 - 保険会社への提出

自賠責保険や任意保険の保険金を請求する際に、事故による怪我であることを証明するために必要です。 - 勤務先への提出

事故による怪我で仕事を休む場合、休業損害を請求する際や、会社への報告のために必要となることがあります。 - 後遺障害等級認定の申請

治療を続けても症状が改善せず後遺障害が残った場合、その等級認定を申請する際に、症状の経過を示す重要な資料となります。

診断書は、初診時またはできるだけ早い段階で医師に作成を依頼しましょう。作成には費用がかかる場合がありますが、事故後の手続きをスムーズに進めるためには必須の書類です。

診断書の内容(傷病名、治療期間の見込みなど)は、後の慰謝料額や後遺障害の認定にも影響を与える可能性があるため、正確な記載がされているか確認することも大切です。

事故後の病院受診と並行して行うべきこと

交通事故に遭ってしまった場合、病院を受診することは非常に重要ですが、それと同時に速やかに行うべき手続きがいくつかあります。

これらの手続きを怠ると、後の保険請求や示談交渉で不利になる可能性があるため、落ち着いて対応しましょう。

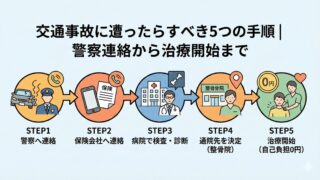

警察への事故の届け出は必須

交通事故が発生したら、まずは警察へ届け出ることが法律で義務付けられています(道路交通法第72条第1項)。これは、けが人がいる人身事故だけでなく、物損事故の場合でも同様です。

警察への届出を怠ると、罰則が科される可能性があるだけでなく、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。交通事故証明書は、事故があった事実を公的に証明する書類であり、自賠責保険や任意保険の請求手続きに不可欠です。

警察には、以下の情報を正確に伝えましょう。

| 伝えるべき項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 事故発生日時 | 事故が起こった正確な年月日と時刻 |

| 事故発生場所 | 事故現場の住所、目標となる建物や交差点名など |

| 死傷者の数と負傷の程度 | けが人の人数と、見た目でわかる範囲での負傷状況 |

| 損壊した物と損壊の程度 | 車両の破損状況や、ガードレール、建物など他の物が壊れた場合はその状況 |

| 事故車両の積載物 | 特に危険物(ガソリン、毒劇物など)を積載していた場合はその種類と量 |

| 事故について講じた措置 | 負傷者の救護、道路上の危険防止措置(発煙筒、停止表示器材の設置など) |

これらの情報は、警察官が実況見分を行う際の基礎情報となります。記憶が薄れないうちに、できるだけ詳しく伝えましょう。

保険会社への連絡と事故後の流れ

警察への届出と並行して、ご自身が加入している自動車保険会社(任意保険会社)にも速やかに事故の連絡をしましょう。多くの保険約款では、事故発生から一定期間内(例:60日以内)に通知する義務が定められています。

連絡が遅れると、保険金の支払いが遅れたり、最悪の場合、保険金が支払われないケースも考えられますので注意が必要です。

保険会社へ連絡する際には、以下の情報を準備しておくとスムーズです。

| 伝えるべき項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 保険契約者・被保険者氏名 | 保険証券に記載されている契約者と、実際に運転していた被保険者の氏名 |

| 保険証券番号 | 保険証券や保険カードに記載されている番号 |

| 事故発生日時・場所 | 警察への届出と同様の情報 |

| 事故の状況 | どのような状況で事故が発生したかを簡潔に説明 |

| 相手方の情報 | 氏名、住所、連絡先、車両ナンバー、加入している保険会社名など(わかる範囲で) |

| 届出警察署 | 事故を届け出た警察署名と担当者名(わかれば) |

| 病院名 | 事故後に受診した、または受診予定の病院名 |

保険会社に連絡すると、事故受付が行われ担当者が決まります。その後、保険会社から今後の手続きや必要書類についての案内があります。

一般的な流れとしては、事故状況の確認、損害額の調査、過失割合の協議、そして示談交渉へと進みます。

弁護士への相談も検討 事故後の病院対応と合わせて

交通事故の被害に遭った場合、以下のようなケースでは、弁護士への相談を検討することをおすすめします。

- 加害者側の保険会社の提示する慰謝料や過失割合に納得がいかない場合

- 後遺障害が残りそうで、後遺障害等級認定の手続きに不安がある場合

- 相手が無保険であったり、交渉が難航している場合

- ご自身やご家族の精神的負担が大きく、交渉を専門家に任せたい場合

弁護士に依頼することで、法的な観点から適切なアドバイスを受けられ、慰謝料の増額交渉や後遺障害等級認定のサポート、相手方との示談交渉などを代行してもらえます。また、病院での検査内容や診断書の記載内容について、後遺障害認定を見据えたアドバイスを受けられることもあります。

ご自身が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士への相談料や依頼費用を保険でカバーできる場合があります。まずはご自身の保険内容を確認してみましょう。

交通事故に関する弁護士相談については、日本弁護士連合会(日弁連)のウェブサイトで地域の相談窓口を探すこともできます。事故後なるべく早い段階で相談することで、より有利に手続きを進められる可能性があります。

事故後の通院に関する注意点と慰謝料

交通事故に遭われた後、適切な治療を受けることは非常に重要です。しかし、通院の仕方によっては、受け取れる慰謝料額に影響が出たり、症状の回復が遅れたりする可能性があります。

この章では、事故後の通院に関する注意点と、それが慰謝料にどう関わってくるのかを詳しく解説します。

適切な通院頻度と期間の目安

事故後の通院頻度や期間は、お身体の状態や医師の判断によって大きく異なります。自己判断せず、必ず医師の指示に従うことが大前提です。

一般的に、事故直後や症状が強い時期は集中的な治療が必要となるため、週に2~3回程度の通院を指示されることが多いでしょう。その後、症状の改善が見られるにつれて、週に1回、2週間に1回と頻度は徐々に減っていく傾向にあります。

通院期間の目安としては、代表的な怪我である「むちうち(頚椎捻挫)」の場合、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度とされることが多いですが、症状の程度や回復状況は個人差が大きくあります。骨折などの重傷の場合は、さらに長期間の治療やリハビリが必要となることもあります。

以下は、あくまで一般的な目安であり、個別の状況によって変動します。

| 怪我の種類 | 一般的な通院期間の目安 | 初期の通院頻度の目安 |

|---|---|---|

| むちうち(軽度) | 1ヶ月~3ヶ月 | 週2~3回 |

| むちうち(中度~重度) | 3ヶ月~6ヶ月以上 | 週2~3回(医師の指示による) |

| 打撲・捻挫 | 数週間~2ヶ月程度 | 週1~3回 |

| 骨折 | 3ヶ月~1年以上(リハビリ期間含む) | 医師の指示による |

重要なのは、医師が必要と判断する期間、適切な頻度で通院を継続することです。

不必要に長期間通院したり、逆に通院日数が極端に少なかったりすると、後に説明する慰謝料請求において不利になる可能性があります。

治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といい、通常はこの時点で治療は終了となります。症状固定の判断も医師が行います。

事故後の治療費の支払いについて

交通事故による怪我の治療費は、原則として加害者側の保険会社(自賠責保険や任意保険)が支払います。多くのケースでは、加害者側の任意保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」という形が取られますので、被害者が窓口で都度支払う必要はありません。

ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。

- 加害者が任意保険に未加入の場合

まずは自賠責保険への請求を検討します。自賠責保険には傷害部分で120万円の上限があります。 - 過失割合が大きい場合

ご自身の過失分については、相手方保険会社からの支払いが減額されることがあります。 - 健康保険の利用

事故の治療でも健康保険は利用できます。特に加害者側保険会社の一括対応がなされない場合や、治療が長引きそうな場合には、健康保険を利用することで窓口負担を抑えられます。健康保険を利用する際は、「第三者行為による傷病届」を加入している健康保険組合等に提出する必要があります。 - 労災保険の利用

通勤中や業務中の事故であれば、労災保険が適用される場合があります。労災保険を利用する場合、原則として健康保険は使えません。自賠責保険との併用は可能です。

治療費の支払い方法については、事故後速やかにご自身の保険会社や加害者側の保険会社に確認し、不明な点はそのままにせず質問することが大切です。

自己判断で通院をやめるリスクと慰謝料への影響

事故による痛みが和らいだり、仕事や家事が忙しかったりすると、つい通院を中断してしまいたくなるかもしれません。しかし、医師の指示なく自己判断で通院をやめてしまうことには、以下のような大きなリスクが伴います。

- 症状の悪化や再発

痛みが軽減したように感じても、完治していなければ症状が悪化したり、後になって再発したりする可能性があります。 - 治療の必要性が低いと判断される

通院を自己判断で中断すると、保険会社から「もう治療の必要はない」「症状は軽微である」と判断され、治療費の支払いを早期に打ち切られたり、慰謝料が減額されたりする恐れがあります。 - 後遺障害認定への影響: もし後遺障害が残ってしまった場合、事故と症状との因果関係や、治療を継続しても改善しなかったという証明が難しくなり、後遺障害等級の認定を受けられない、あるいは不利な認定となる可能性があります。

入通院慰謝料は、基本的に通院期間や実通院日数に基づいて算定されます。そのため、自己判断で通院をやめてしまうと、本来受け取れるはずだった慰謝料額よりも低くなってしまう可能性が高いのです。

たとえ症状が軽くなったと感じても、必ず医師に相談し、医師が「治癒」または「症状固定」と判断するまでは、指示に従って通院を継続するようにしましょう。

まとめ

交通事故に遭ったら、症状がなくても事故後できるだけ早く、遅くとも数日以内に病院を受診することが極めて重要です。

受診が遅れると、事故と怪我の因果関係の証明が難しくなり、慰謝料が減額されたり、後遺障害等級認定で不利になったりする可能性があります。警察への届け出や保険会社への連絡も忘れずに行い、適切な治療と手続きを進めましょう。

仙台市内の交通事故は「仙台交通事故治療むちうちナビ」にご相談ください

仙台市泉区を中心に、交通事故被害者様を全力でサポート。

お気軽にご相談、ご予約ください。

「整形外科との併用」「正しい通院」を徹底サポート!